在黄海之滨的江苏盐城,一场以青春为名、科技为翼的艺术盛宴于5月17日晚正式启幕。2025“我爱盐”青春艺术周以“光溯·无垠”为主题,在盐城市美术馆拉开帷幕,通过智能机器人与高校毕业生的同台走秀、视觉创演等多元形式,将湿地生态与未来科技编织成一场震撼感官的跨界对话。这场活动不仅为盐城的文化版图注入了新鲜活力,更成为全国范围内展示城市创新力的重要窗口。

科技与艺术的深度共鸣

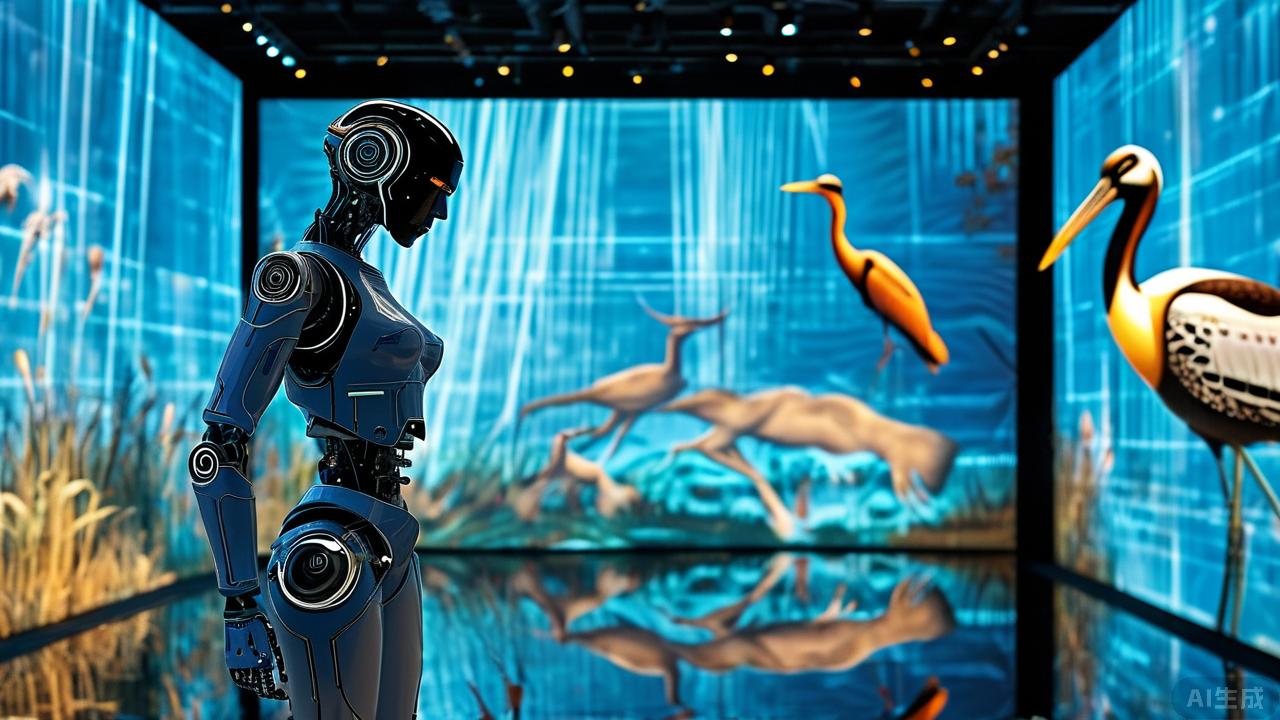

开幕式上,AI主持人“YM”与人类主持人的默契配合,奠定了整场活动的基调——一场关于“回望与前行”的哲学探讨。主题宣导片《回望·前行》以盐城湿地丹顶鹤的翩跹身影为序章,淮剧的水袖与海盐文化的结晶为符号,配合动态光影特效,将城市的文化基因解码为可视化的成长脉络。而最引人注目的莫过于智能机器人与模特的协同走秀:机械臂的精准律动与人体曲线相互映衬,服装上麋鹿、勺嘴鹬等湿地生灵的刺绣图案被激光投影赋予动态生命力,仿佛让观众置身于数字化的黄海湿地公园。这种“生物形态+算法驱动”的创意设计,被现场科技爱好者评价为“用代码重新定义自然美学”。

毕业生创意力场的集中爆发

作为活动核心亮点,高校毕业生们的设计作品构成了艺术周的“青春中轴线”。一组以“潮汐计算”为灵感的可变形服饰,通过嵌入式传感器响应环境光线变化,裙摆如海浪般起伏;另一件名为《盐析》的装置艺术,用3D打印技术复刻盐晶体微观结构,投射于悬浮纱幕时形成虚实交错的盐田景观。美术馆策展人指出:“这些作品突破了传统毕设展的学院派框架,年轻人把对故乡生态的观察转化为可穿戴的科技诗篇。”当代艺术展区更设置交互式体验装置,观众手势操控即可让投影中的候鸟群飞越整个展厅,这种“观众即创作者”的模式,彻底消解了艺术表达的边界。

城市文化IP的年轻化表达

艺术周巧妙运用“海盐文化”这一千年IP,通过现代技术进行解构重组。在视觉创演单元,无人机编队以夜空为画布,用光点勾勒出盐民晒卤的古法场景,紧接着变换为现代自动化盐田的几何矩阵,完成了一场跨越时空的产业叙事。非遗展区则邀请观众佩戴VR设备“走进”数字化淮剧后台,AI系统能实时将用户的动作转化为戏曲程式化动作,让传统艺术在虚拟世界中获得新的传承载体。这种“老技艺+新语法”的策展思路,正如活动总导演所言:“我们要让文化遗产不再是博物馆里的标本,而变成年轻人手机里可分享的社交货币。”

多元参与构建的艺术生态圈

除主会场展览外,组委会有意打破单向输出的传统模式。在“湿地代码”工作坊,中小学生用图形化编程工具设计电子濒危动物徽章;科技企业展台则开放机器人舞蹈编程接口,吸引艺术爱好者尝试用艺术思维训练AI动作库。这种全民共创机制产生的长尾效应,使得活动首日便收获超过200件公众投稿作品。社交媒体上#给盐城的情书#话题下,年轻人自发上传用AI工具创作的盐城主题数字油画,形成线上艺术创作的二次传播浪潮。

夜幕下的盐城市美术馆,光影在玻璃幕墙上流淌成银河。这场持续七天的青春艺术周,正以其独特的“科技人文主义”气质,重新定义着长三角艺术季的审美坐标。当机器人的金属关节与模特的缎面裙裾共同划过T台时,所有人都在见证:一座城市如何用最前沿的表达方式,讲述最本真的在地故事。